げに、空の気まぐれといふもの、まことあなどりがたきものなり。*1

日々の営みに細やかなる波風を立てて、人の心を翻弄せんとは、いと罪深きものか。

このたびの木曜*2、世の中はあやしくかき曇り、都の空はただならず。

げに、品川の駅、水に沈みぬとの報あり。発車の番線も定まらず、人の波、絶え間なく満ちては退き、ざわめき収まらぬと聞こゆ。

げに、品川の駅、水に沈みぬとの報あり。発車の番線も定まらず、人の波、絶え間なく満ちては退き、ざわめき収まらぬと聞こゆ。

この日、たまたま我、出仕の日にて、高楼二十階にて業をこなしゐたり。

然れども、かく高き階にては空も見えず、雨の音すら届かぬゆゑ、空の気配も知らず。

「雲行きあやし」と誰かの申すを聞きしも、「まさか」とたかをくくりて、のんのんと駅へと向かひたり。

されど我、かねてより備へて傘を携へしかば、いかなる空の怒りにも用意万端なり。

ところがいと幸ひなることに、駅へ向かふその道すがら、雨はひとときやみて、傘を開くことすらなかりけり。

この日ばかりは、嵐の狭間に身を差し入れしごとく、濡るることなく帰宅を果たしぬ。まこと、天の采配、いかがなるめぐりかとおもほゆ。

駅はといへば、まさに混乱の極みなり。

行き交ふ人々の流れは滞り、車内は波のやうに揺れ、人の雪崩ともいふべき様相にてありけり。

ここにて我、一本を見送り、次なる電車に乗らむとする知恵、年の功なりけり。

まことに、動かぬ者こそ勝ちとは、このことなり。

されど――

その翌日なる金曜、また土曜、さらには祝日たる本日までも。

いづれも、家を出づるその時にかぎり、空より忽然と雨の落ちかかるは、何の仕業なるや。

木曜の豪雨にてすら濡れずに済みし我が身、なにゆゑ、ささやかなる日常のなかにこそ濡れぬべからずなるや。

しかも、空模様はおだやかにして、予報もまた「心配なし」とのたまひき。

ゆゑに我、何の疑ひもなく、傘も取らずに門を出でたるに……

ぽつり、と肩に水の粒の触るるやいな、つづけざまにざあざあと大粒の雨、音を立てて降りかかりぬ。

「聞いてをらぬ!」と叫びつつ、あわてて戻りて傘を取りしも、時すでに遅し。

肩より袖、髪の先に至るまで、しとどに濡れたり。

なんといふ巡りあはせぞ。

あの日のゲリラ豪雨を、何事もなき顔ですり抜けし者が、穏やかなる昼下がりに打たれるとは、まこと皮肉の極みなり。

とはいへ、思へばあの日より、風の色、いささか変はりたるやうにも感じらる。

陽炎のごとき暑さはいまだ残れど、空の高さ、虫の音、木の葉のこすれる音――

陽炎のごとき暑さはいまだ残れど、空の高さ、虫の音、木の葉のこすれる音――

かすかなる秋の兆し、知らず知らずに胸に沁み入ることもありぬ。

秋といふもの、まこと恋しきものなり。

ふと吹く風に身をまかせ、木の葉の舞ひ落つるさまを見つめ、虫のこゑに耳をすます折々に、我が心、ひととき澄みわたるを覚ゆ。

されど近ごろ、「二季化」などといふ、聞きたくもなき言葉を耳にするたび、心ふさがること限りなし。

この美しき四季の国を、いまひとたび、このままのかたちで守りたきこと、いかばかりか。

温暖化のことを「知らず」と言ひてすます人々、

また「我には関はりなし」と見て見ぬふりする者たちと、我、まことに心を通はすこと能はず。

願はくは、今宵の夢のうちに、秋のけはひをひとときでも見せたまへ。

たとへ一片の紅葉なりとも、手にすれば、夢さめし後も、なぐさめとなることならむ。

――などと、ふとんの中にて思ひめぐらしつつ、

「我ながら、情緒たっぷりすぎでは?」と、ひとり笑ふ夜なり。*3

ただし、夜も更けて二十時を過ぎぬれば、

ただし、夜も更けて二十時を過ぎぬれば、 ありがたや、この面倒なる警固(セキュリティ)!

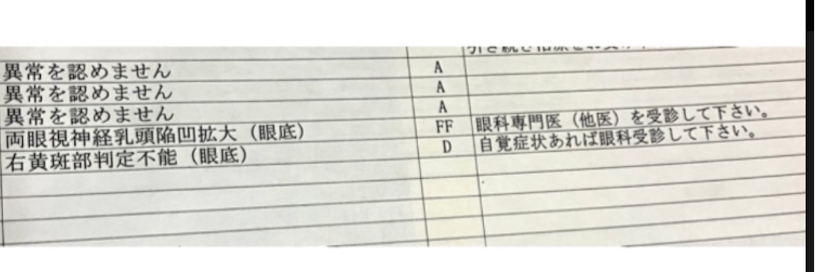

ありがたや、この面倒なる警固(セキュリティ)! わたくしもまた、十月のはじめごろより、

わたくしもまた、十月のはじめごろより、

げに、品川の駅、水に沈みぬとの報あり。発車の番線も定まらず、人の波、絶え間なく満ちては退き、ざわめき収まらぬと聞こゆ。

げに、品川の駅、水に沈みぬとの報あり。発車の番線も定まらず、人の波、絶え間なく満ちては退き、ざわめき収まらぬと聞こゆ。 陽炎のごとき暑さはいまだ残れど、空の高さ、虫の音、木の葉のこすれる音――

陽炎のごとき暑さはいまだ残れど、空の高さ、虫の音、木の葉のこすれる音――

わが身、目を凝らして布を縫ひ、紐を組むなどをたしなみとすれば、視力を失ふなど、まさに老後の危機。趣味の終焉、余生の失脚、いと恐ろしき未来にて候ふ。

わが身、目を凝らして布を縫ひ、紐を組むなどをたしなみとすれば、視力を失ふなど、まさに老後の危機。趣味の終焉、余生の失脚、いと恐ろしき未来にて候ふ。 ……なんと!

……なんと!